Was war, was bleibt? Im November 2022 wird Mathias Sticher neunzig. Vor knapp einem Jahr ist er definitiv von Kolumbien nach Immensee zurückgekehrt. Mit im Gepäck: die Dankbarkeit, sich haben einsetzen zu dürfen dort, wo Jesus geboren wurde – an der Seite der Unprivilegierten.

Autor: David Coulin

Es ist Weihnachten 1977: Mathias Sticher, seit sechs Jahren als Bruder in der Diözese Pasto im Einsatz, ist zu Besuch in einem kleinen, abgelegenen Weiler in den Anden Kolumbiens. Ein Jahr später schreibt er in einem Rundbrief: «Die ganze Bevölkerung versammelte sich im Hause des Don Gregorio. Als alle bereit waren, formierte sich ein Zug zum Nachbarhaus. Voran gingen Maria und Josef mit dem Kind: Ein junges Campesinopaar mit ihrem wenige Tage alten Sohn, den sie geschützt in der Ruana trugen. In der Dunkelheit folgten wir ihnen schweigend, dabei stolperten wir auf dem schlechten Weg über Steine und Wurzeln.»

Es war ein harter Weg, vergleichbar mit dem Leben der Campesinos im Hochland, denen Mathias Sticher seit 1971 in seiner Arbeit als Agronom in Leyva/Nariño und als Katechet in San Alfonso begegnete. Wie viel privilegierter war er selbst: Aufgewachsen als neuntes von elf Kindern auf dem stattlichen Pachtbetrieb des Frauenklosters Eschenbach, verbrachte er seine Schulzeit im Internat der Kantonsschule Altdorf, ehe er an der ETH Agronomie studierte. Nach dem Abschluss 1957 – er arbeitete auf dem Sekretariat des Schweizerischen Bauernverbandes in Brugg – erlebte er eine Begegnung, die ihn auf die Idee brachte, sein Leben in den Dienst und die Nachfolge Jesu zu stellen.

«Wir zünden eine Kerze an. Ein Mann trägt sie hoch erhoben dem Zuge voraus. Wir gehen hinterher. Nach einer weiteren Wegstrecke halten wir inne. Wir fragen uns: Was bedeutet uns dieses Licht auf dem Weg? Es zeigt uns den Weg, zeigt uns ein Ziel, strahlt Wärme aus. – Zuversicht, Hoffnung und Kraft erfüllt den, der allein in dunkler Nacht dieses Licht sieht. (…) Es ist Gott, der in Jesus in unsere Welt, in unsere Familien, zu uns auf unsere Felder gekommen ist, der unserem Leben einen Sinn und ein Ziel gibt. Wir sollen uns anstecken lassen von ihm, um selbst einander Licht zu sein, uns zusammenzutun und gemeinsam diesen holprigen Weg zu gehen, gemeinsam die Steine aus dem Weg zu räumen.»

Leben mit den Awá: Palmprozession der Gemeinschaft Calbi Rosario 1992. (Foto: Mathias Sticher)

Während Mathias Sticher drei Jahre lang auf seinem Beruf arbeitete, um seinen Geschwistern die Studienschulden abzubezahlen, reifte in ihm der Entschluss, sich der Missionsgesellschaft Bethlehem anzuschliessen. Er besuchte mit Laurenz Schelbert, Daniel Hitz und Othmar Odermatt das Einführungsjahr und besorgte dann einige Jahre die Verwaltung des Gutsbetriebes der Missionsgesellschaft in Immensee. Dann, 1971, reiste Mathias Sticher zum ersten Mal als Bruder nach Kolumbien aus. Er suchte den Kontakt mit den Campesinos, realisierte aber, dass es oft die kirchlichen Dienste waren, die gleichsam als Brücke dienten, um den Campesinos näher zu kommen. Kinder wollten getauft und gefirmt, Sakramente gespendet, religiöse Bedürfnisse befriedigt werden. Nicht zuletzt deshalb studierte er von 1978 – 1982 am Priesterseminar St. Luzi in Chur Theologie, um dann in El Bordo als Prieser eingesetzt zu werden.

Exponiert zwischen den Fronten des Militärs

Steine gab es genug in El Bordo, nicht alle konnten aus dem Weg geräumt werden. Als Pfarrer stand Mathias Sticher zunehmend exponiert zwischen den Fronten der Militärs entlang der Panamericana und den Guerillas in den Bergen. Nach fünf Jahren musste er El Bordo verlassen und fand sich über den sieben Bergen im Tiefland der Diözese Tumaco wieder. Nun waren es nicht mehr die Campesinos, die sein Wirken prägten, sondern Afrokolumbianer und Awà – Indianer. Zuerst kurz in Altaquer, dann zehn Jahre im nahen Llorente und zuletzt sieben Jahre in der Flusslandschaft des Rio Chagüi stiess das Missionsteam, dem er angehörte, in den Urwäldern auf ungeschützte Menschen ohne eigenes Land und Identität. Wieder mag sich Mathias Sticher an die Weihnachten von 1977 erinnert haben: «… dann kommen aus der Dunkelheit die Hirten, Campesinos in ihrer Ruana, mit Hut und Stock. Sie gehen zu Maria und Josef. Sie bewundern und rühmen ihr Kind. (…) Sie erzählen: ‹Wir haben erfahren, dass hier ein Kind zur Welt kam. Dieses Kind muss etwas ganz besonderes sein: ein Retter, ein Befreier, wie uns gesagt wurde. Wir wundern uns, dass sonst noch niemand da ist, um es und seine Eltern zu begrüssen. Es scheint, dass wir die ersten sind.› Wer waren diese Hirten? Menschen vom Land, die viel mit Tieren zu tun hatten, die ungebildet und unbeholfen waren. Im öffentlichen Leben hatten sie keinen Einfluss. Niemand kümmerte sich um sie. Sie lebten am Rande der Gesellschaft. Sie selbst hielten nichts von sich. Aber sie wurden von Gott bevorzugt. Das bedeutet doch, dass Gott vor allem auf der Seite der Unbedeutenden, der Armen und Unterdrückten steht.»

Mathias machte es sich zur Aufgabe, diese frohe Botschaft zu übermitteln. Aber nicht nur: Spätestens nachdem es die Konstitution in Kolumbien von 1991 möglich machte, dass Indigene Landtitel erwerben konnten, war der Auftrag der Equipe, deren Teil er war, klar: Gemeinschaftsbildung, Unterstützung im Aufbau einer Organisation, Empowerment auf dem Weg zu einer eigenen Identität.

Ein Kongress der Awá im Jahre 2016 mit über 11'000 Teilnehmenden. (Foto: Mathias Sticher)

Der tragische Mord an seiner Mitstreiterin Yolanda Cerón zeigte dabei wiederum auf, wie dünn das Eis war, auf dem auch er sich bewegte. Trotzdem: Diese doppelte Berufung hat ihn nicht mehr losgelassen. Auch als Pensionär war er wieder in Llorente, bei den Awà, half beim Aufbau eines Zentrums inmitten ihres Gebietes, teilte mit ihnen das Leben voller Unsicherheit in einem von Drogenanbau, Gewalt und Rechtlosigkeit zerrissenen Gebietes, hielt aus, dass trotz Friedensprozess die Situation noch unberechenbarer wurde.

Was bleibt?

«Für mich die prägendste Erfahrung ist, das Aufstehen des indigenen Volkes der Awá so nahe miterlebt zu haben», sagt Mathias Sticher. «Wie unser Team zuerst in langen, mühsamen Märschen den Urwald auf der Suche nach den in ihm in Einzelhöfen verstreut lebenden Menschen erwanderte. Wie wir von den gastfreundlichen, aber schweigsamen Menschen mit einer heissen Kochbanane, einer Tasse Agua de panela ( Zuckerrohrwasser) und vielleicht einem Wild, das sie am Tag vorher erjagt hatten, empfangen wurden, bevor wir uns neben den Bewohnern auf dem blossen Bretterboden zur Nachtruhe niederliessen. Wie es an einem der nächsten Wochenenden die Awá waren, die uns im Pfarrhaus besuchten. Wie sie sich nach und nach öffneten und Vertrauen, ja Freundschaft mit den friedliebenden Menschen entstand.

Dann kam ein Prozess in Gang, der die Lebensbedingungen dieses Volkes nachhaltig verbesserte.

Don Julio, hier mit Frau Rosa, hat 1990 zum Zusammenschluss der heute 33 Resguardos (territoriale autonome Einheiten) der UNIPA, also zu einer Art Staatengründung, geführt hat. (Foto: Mathias Sticher)

Es fand sich ein erfahrener Advokat, der den Menschen, die weder lesen noch schreiben konnten, die mögliche Organisationsform erklärte, um von der Umgebung und vom Staat respektiert zu werden: die Bildung von Resguardos, in denen sie selbst mit kollektiven Bodentiteln die Eigentümer ihres Bodens würden, wo ihr Boden an nicht zu ihnen gehörige Menschen weder verkauft noch verpachtet noch von einer Bank verpfändet werden konnte. Das Resguardo mussten aber sie selbst konstruieren, mussten vereinbaren, über welche Zonen, mit welchen Grenzen und welchen Menschen sie jeweils ein resguardo bilden wollten, um das Gesuch mit den Fingerabdrücken der dazugehörigen Menschen dem Pastoralteam EPI zur Weiterleitung nach Bogotá zu übergeben.

Welche Freude, als die ersten Titel aus Bogotá eintrafen: Eigener Boden, unverkäuflich, nicht verpfändbar, nicht verpachtbar! Der Bann war gebrochen, im ganzen Awagebiet machten sich die Menschen daran, das Territorium, das sie als ihr Resguardo registrieren lassen wollten, mit dem Buschmesser zur zwei Meter breiten Grenztrocha zu markieren, und mit einer Volkszählung zu registrieren. Damit war die Zeit vorbei, da Colonos die Indigenas mit Drohungen in abgelegene unwirtliche Gegenden des Urwaldes vertreiben konnten, oder wo landeshungrigen Ankömmlingen auf der Kanzlei gesagt wurde, dort, wo die Awá wohnten, sei tierra baldía, sei besitzloses Land, dort können sie sich ihren Boden aussuchen. Und wir von der SMB dürfen weiterhin mit den Awá verbunden sein, aber nicht mehr in einer Führungs- sondern einer Dienstfunktion als Freunde des Volkes.»

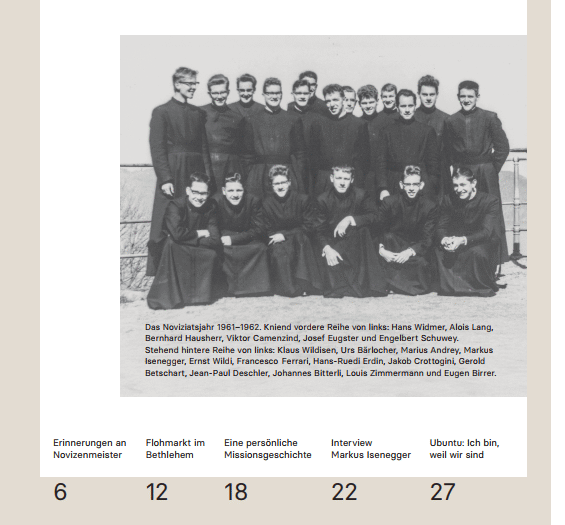

Titelbild: Eine Awá-Siedlung im kolumbianischen Urwald. (Foto: Mathias Sticher)