In den 1950er-Jahren unterrichteten am Gymnasium Immensee nebst den Missionspatres der SMB drei weltliche Lehrkräfte, jeder von ihnen mit besonderer Prägung: Josef Niedermann, Emil Looser und Eduard von Tunk. Um Letzteren geht es hier in diesem Beitrag.

Autor: Al Imfeld SMB

Wenn man klein ist, ist der Grössere schon ganz gross und der Grosse wird übergross. Alles steigert oder verzerrt sich ins beinahe Gigantische. So verhielt es sich am Gymnasium mit Professor Eduard von Tunk. Wir Studenten der 4. Klasse, also dann, als wir zum Griechisch-Unterricht zu ihm kamen, meinten, einen österreichischen General vor uns zu haben. Das «von» führte er stolz und bewusst, also musste er adelig sein – aus dem hohen österreichischen Adel. Mehr als das, denn er betonte immer wieder die gute alte Zeit des König-Kaiserlichen; er musste aus den Kreisen dieses höheren Adels sein.

Wir hatten unsere Vorstellungen und hinterfragten sie nicht. Das Vage ist in diesem Alter meistens klarer als das Genaue. Bei uns flossen Zeiten ineinander, und deshalb haben wir uns damals nicht gefragt, ob er den Ersten Weltkrieg noch erlebt haben konnte. Nie haben wir etwas von einer Nazizeit mitbekommen. Man kann sagen, man zog uns zeitlos auf. Man liess uns an eine gute alte Zeit, an das K+K, denken.

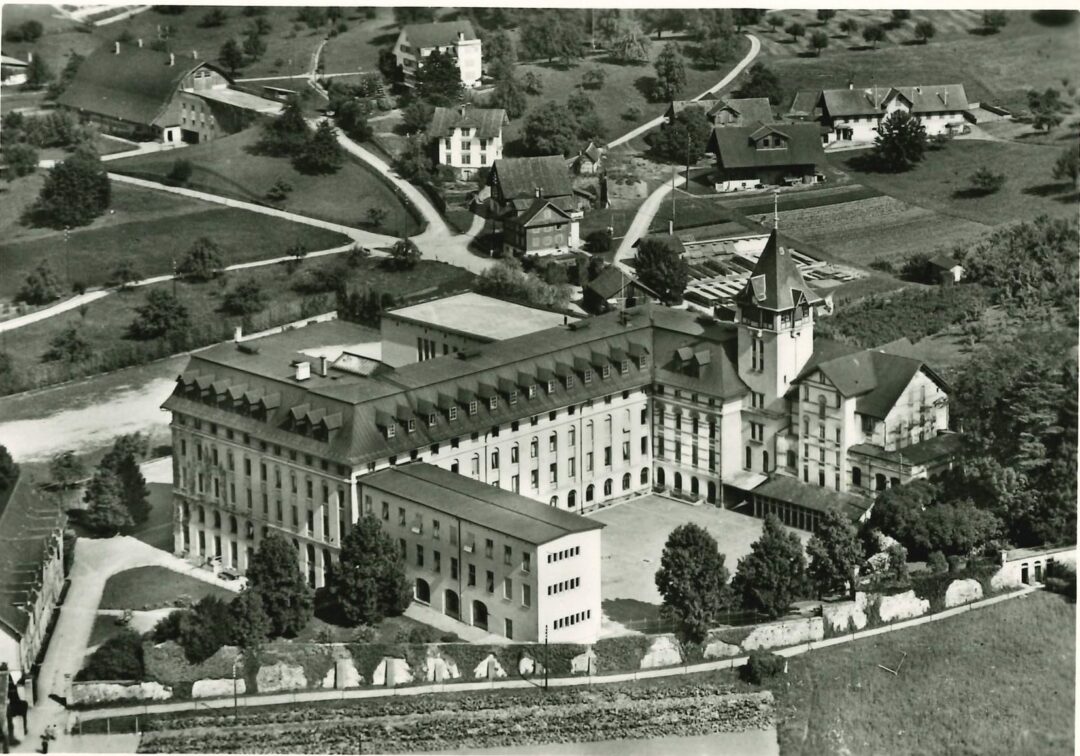

Das Gymnasium Immensee auf einer undatierten Postkarte, ca. Mitte 1940. Foto: Archiv SMB

Von Tunk – und das war von der ersten Begegnung an klar – war hart, direkt, ohne Firlefanz und ohne Drum und Dran. Bei ihm ging es wie in der Kaserne zu und her. Wenn er ins Klassenzimmer trat, standen alle auf, blieben stramm stehen und waren selbstverständlich mäuschenstill. Von Tunk schritt ans Lehrerpult, setzte sich und befahl: «Sitzt ab!» Im Klassenzimmer waren die Schüler klar und deutlich eingeteilt: vorne links von ihm aus gesehen der Kleinste, und das war Schmid aus dem Wallis, und zuletzt der Grösste, Huggler aus Uster. Nein, der Letzte war der Klassenchef und Älteste, Theo Borer, und er war der stets seelenruhige und mit einem verborgenen Lächeln, ja, Theo, die Säule der Klasse. Dieses System hatte von Tunk gewollt und durchgesetzt; die anderen Lehrer – wir nannten sie natürlich überhöht Professoren – hatten das System übernommen. Für uns Schüler war deshalb alles klar strukturiert: Es begann mit der Sitzordnung, dann kam jeder der Reihe nach dran, von vorn nach hinten, bis die Stunde vorbei war. Je länger einer dranbleiben konnte, desto besser war dann die Note. Bei von Tunk war das wirklich nie ein Spass; es war ein Spiessrutenlaufen.

Eduard von Tunk mit Spazierstock, Mitte der 1940er-Jahre. Foto: Archiv SMB

Von Tunk sprach ein perfektes Bühnendeutsch, stramm, glasklar, ohne irgendwelche Nebentöne. Es begann also ganz zackig mit: «Schmid!» Und dann gefolgt im Befehlston: «Lies in der Odyssee ab Vers 221.»

Schmid stotterte bei den Hexametern. Die ganze Klasse begann unterdrückt zu zittern, denn alle wussten, was kommen würde. Noch ein Stotterversuch; noch eine Chance. Wir spürten das Unheil kommen und warteten bereits auf den harten Faustschlag aufs Lehrerpult von Professor von Tunk (schon der Name war wie ein Taktstock eines Generals) und sein militärisches «Sitz ab! Weiter!». Die kommenden Namen musste er nicht mehr nennen. Der Nächste stand also auf und setzte an, weiterzulesen. Rossi kam am weitesten in der ersten Reihe; er hatte seine verschmitzte Berglerart und einen Slang oder Ton eines Bündner Odysseus, dem konnte selbst von Tunk nicht widerstehen, obwohl er sich nichts anmerken liess und niemals etwas sagte, ausser, dass er Rossi von Hexametern in andere Versarten übergehen liess. Unsere Stimmung löste sich etwas, bis auch alsbald knallhart das «Weiter!» kam. Dieses «Weiter!» war schon so viel wie ein Bestanden. Dazu kam kein «Sitz ab!». Diese verdammten Hexameter beherrschten nur ein paar wenige, am besten Seewer, Halter und Piccolin. Es gab Stunden, da liess er mit sichtlichem Genuss alle Reihen ab(g)rasen, um wieder vorn anzusetzen und weiter und weiter, sitz ab und sitz ab. Er konnte bis zu dreimal alle Reihen durchgehen. Wenn nichts ging, dann setzte er mit lauter Stimme – wie aus dem Olymp – an.

Schon beim Zweiten ging’s meist nicht lange, bis hart und unbarmherzig der Schuss daherkam: «Sitz ab! Weiter!»

Das Gymnasium Immensee, links davon das sogenannte «Barral-Haus» das später abgebrochen wurde. Postkarte, undatiert, ca. 1950-1960. Foto: Archiv SMB

Es ging jedoch nicht nur ums Lesen, denn wer diese Hürde schaffte, musste dazu den gelesenen Text noch übersetzen. Auch da gab sich von Tunk strikt. Er liess keinen Schweizerslang zu, das wäre eine Beleidigung von Homer gewesen.

Es gab einen in der zweiten Reihe, den konnte von Tunk beim Verselesen nicht hören. Imfeld brachte in der Verängstigung einfach keinen Hexameter fertig, und dazu kam, dass sein Napfton nicht dem bündnerischen Alpenslang entsprach. Von Tunk mochte diese Töne einfach nicht leiden; ja, sie brachten ihn aus seiner militärischen Gelassenheit. Es ging so lange, bis er eines Tages Imfeld anwies, zum Lesen gar nicht mehr aufzustehen. Imfeld wurde zum Schweigen gebracht und war darüber froh. Beim Übersetzen gab es ähnliche Probleme. Imfeld übersetzte eigenwillig und sehr frei; das jedoch machte von Tunk böse; immer wieder intervenierte er und fragte: «Wo kannst du das nur in die Odyssee hineinlesen?» Einmal wagte Imfeld zu widersprechen, als er frech meinte: «Ich verstehe als Kelte sehr wohl, was Odyssee meint.» Das war der Schluss. Von da an sass Imfeld wortlos 50 Minuten in der Griechischstunde. Er bestand später bei einem anderen Lehrer Griechisch mit Auszeichnung, indem er eine Analyse der altgriechischen Naturphilosophen auf Grund der wenig vorhandenen Texte schrieb.

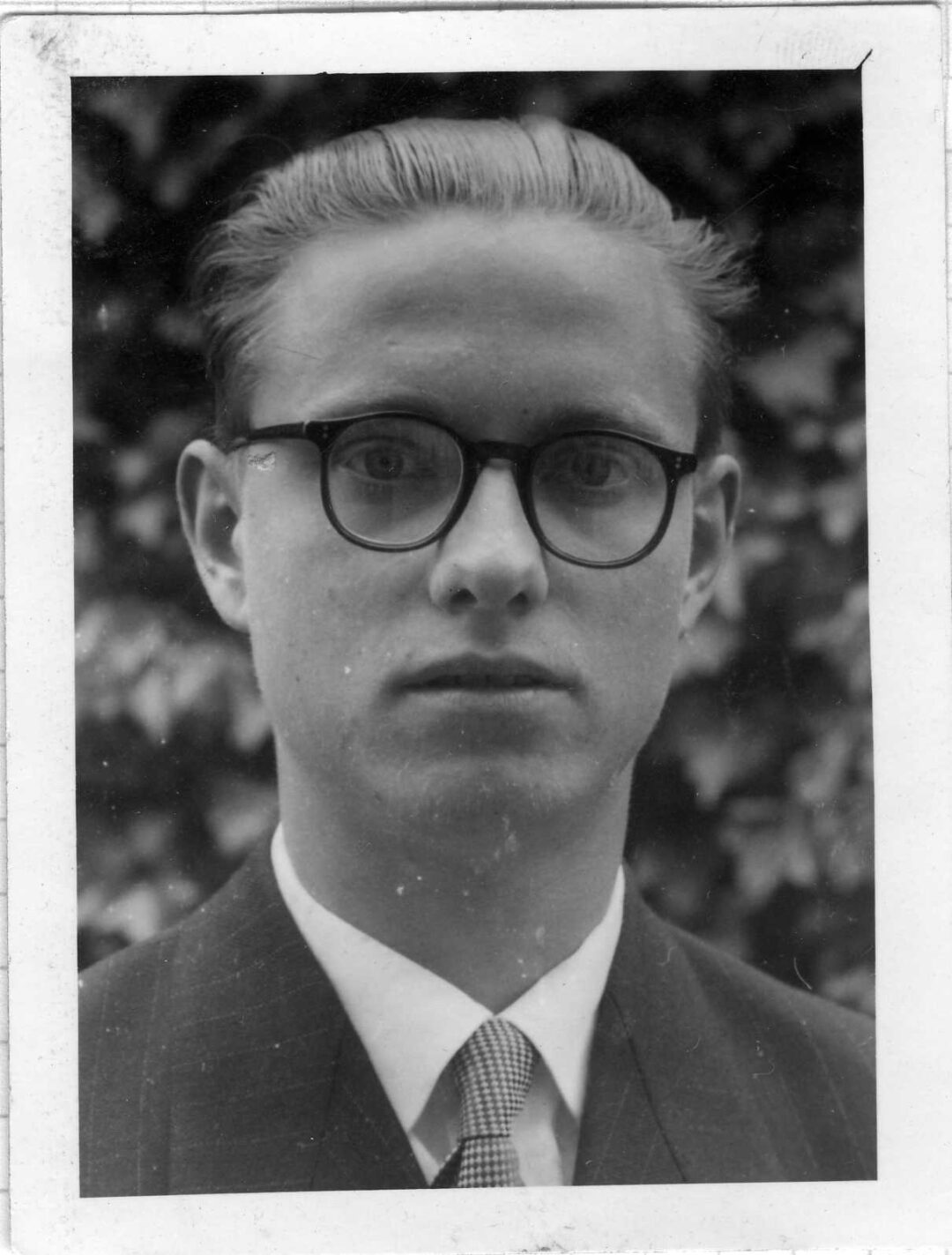

Der junge Imfeld, der damals noch Alois hiess. Passfoto aus den 1950er-Jahren. Foto: Archiv SMB

Es gab noch eine Variante, wenn es nicht um die Odyssee ging, und diese war für die meisten Studenten ebenso spannend. Das waren Texte, die vom Griechischen ins Deutsche übersetzt werden mussten. Jeder musste einen Satz übernehmen, und auch das ging der Reihe nach. Dabei waren natürlich diejenigen, die hinten sassen, im Vorteil, denn sie konnten abzählen, bei welchem Satz sie drankamen, und sich vorbereiten. Nur konnte auch diese Spekulation danebengehen, wenn einer der Vorderen versagte und von Tunk wie vom Olymp herunter in den Raum rief: «Sitz ab! Weiter!»

Von Anfang an hatten alle grössten Respekt vor diesem aussergewöhnlichen Latein-Griechisch-Professor und General aus adeligem Haus, mit K+K-Blut, hart, stählern, ein Opfer des Ersten Weltkriegs, so nahmen wir an. Wir standen also mit von Tunk in grossen historischen Verbindungen – nach Österreich, zum Ersten Weltkrieg, zu humanistischem Militär. Ich könnte weiterfahren, denn vor uns während all der Jahre entstand ein immer grösserer Mythos. Homer und von Tunk gingen ineinander über. Von Tunk jedenfalls erwähnte nie etwas vom Persönlichen; sein Leben liess er im Dunkeln oder für uns im Mythischen. Kein Nebensatz floss je ein, der ihn betraf, es gab nur die grosse Weltgeschichte.

Von Tunk wohnte nicht wie die meisten anderen Professoren am Gymnasium. Er kam jeden Tag strammen Schrittes, und zwar bei jedem Wetter, von Küssnacht her durch die Hohle Gasse – hat dieser Österreicher jemals an die K+K-Geschichte gedacht? – in den Schulraum. Und wer ihn auch nur einmal gehen sah, der wusste, hier schreitet ein General daher.

Noch höher stieg der gestrenge Professor, als der Präfekt uns verriet, von Tunk schreibe an einer vielbändigen Weltgeschichte. Ihn hatte also die Geschichte geprägt und reif gemacht, denn damals hiess Geschichte noch immer Kriegsgeschichte mit Generälen, mit Adel und viel K+K-Blut. Ja, vor uns sass auf dem Lehrerpult die verkörperte Weltgeschichte.

Aus seinem Leben vernahmen wir nie etwas Konkretes, und so war er doch mehr Mythos als Historie. Oder liess er beide bewusst sich überschneiden?

Als ich diese Geschichte einmal so vor deutschem Publikum erzählte, wies man mich darauf hin, dass dieser General nicht einmal richtig Hochdeutsch sprach, denn «Sitz ab!» sei nicht deutsch. Und dennoch ist dieses «Sitz ab!» bei vielen meiner Studienkollegen mehr präsent als der deutsche Duden.

«Sitz ab! Halt das Maul. Schweig. Ruhen, abtreten!»

Es war die Zeit, als man sein Leben verschwieg und eher den Eindruck erweckte, irgendein Rädchen der Weltgeschichte gewesen zu sein. Von Tunk und Homer, K+K und das Einst wurden uns selbst bis zur strammen Griechischstunde als die Welt vermittelt, die wir einst in alle Welt als Missionare tragen sollten. Schliesslich waren wir Zöglinge eines Missionsgymnasiums; von Tunk unser welthistorisches Vorbild.

Eduard von Tunk

Eduard von Tunk (1896-1983) war Lehrer – damals sagte man Professor – für Altphilologie am Gymnasium Immensee. Er betreute auch das Schultheater und war Autor mehrerer wissenschaftlicher Werke, u. a. erschien im Jahr 1942 von ihm im Benziger Verlag eine «Kurze Geschichte der altgriechischen Literatur» und im Jahr 1954 die «Illustrierte Weltliteratur-Geschichte» in drei Bänden, welche im Stauffacher Verlag erschien. Daneben schrieb von Tunk auch literarische Texte.

Wer war Imfeld?

Al Imfeld (1935 – 2017) stammte aus einer Napfbauernfamilie mit 13 Kindern. Er besuchte das Gymnasium Immensee, wurde Priester und Missionar. Danach studierte er Theologie (Rom), Soziologie/Anthropologie (New York) und Journalistik (Evanston). Kurze Zeit war er in Südrhodesien, anschliessend Lehraufträge in Malawi, Tansania und Kenia. Gründer und Mitarbeiter des Informationsdienst Dritte Welt (i3w) in Bern. Viele Jahre in Zürich tätig als Publizist, Projektevaluator, Kulturvermittler und Referent für Entwicklungsfragen und Agrikultur in Afrika. Er war ein grosser Kenner afrikanischer Literatur, verfasste über 50 Bücher und ungezählte Beiträge für Presse und Radio in der Schweiz und in Deutschland. Als Schriftsteller publizierte er auch viele Geschichten aus dem Luzerner Hinterland.

In Erinnerung an das Gymnasium und seine Priesterausbildung schrieb er etliche Porträt-Essays.